|

Отставание России от латинского Запада, болезненно воспринимавшееся

передовыми царями и мыслителями, на первый взгляд, проявилось и в

водопроводном деле. Действительно, если о доставке пресной воды в

населенные пункты беспокоились еще древние деспотии, в России еще 100

лет назад главенствующим элементом водоснабжения оставалось коромысло с

двумя ведерками, в связи с чем краснели западники и раздражались

санитарные врачи. Однако по мере возникновения необходимости (или чуть

позже) наши города обзаводились

водопроводными

системами – так

же, как водопроводными

системами – так

же, как

это происходило и в цивилизованной

Европе.

Не обходит вниманием

водопроводную тематику и другая сторона, не упускающая случая отстоять

приоритет нашего отечества даже в вопросах разведения слонов. В

патриотических источниках подчеркивается, что водопровод возник в

Новгороде еще в

X

в. Так это или нет, передовой опыт долгое время никто не подхватывал в

связи с отсутствием необходимости, хотя о таком коммунальном удобстве

русские были осведомлены прекрасно. Еще Повесть временных лет, летопись,

оформившаяся в начале

XII

в., сообщает, что накануне крещения Руси у князя Владимира возникли

разногласия с греческим населением Херсонеса в Крыму, и захватить город

он смог, только перекопав городской водопровод. Возможно, под

впечатлением этих событий первые попытки централизованного водоснабжения

были предприняты в московском Кремле «осадного ради сидения». Москва

была неплохо обеспечена водными ресурсами, но поскольку враги

наведывались в город часто, князья использовали родник под Угловой

Арсенальной башней, откуда вода шла самотеком по кирпичной трубе.

На вес золота

Брали воду и из

Москвы-реки, близость которой использовал английский подрядчик широкого

профиля Христофор Головей (известен также

установкой курантов на Спасской башне).

Галовею помогали русские мастера, в числе

которых были Трефил Шарутин и Антип Константинов. Водопровод,

построенный в 1631-1633 гг., имел следующий вид: из реки вода самотеком

по трубе приводилась в белокаменный колодец под Свибловой башней.

Диаметр колодца составлял около 5 м; глубина его доходила до 9 м.

Строитель «из башни тое воду привел» при помощи водяного взвода, т.е.

водоподъемной машины, в честь чего и сама башня стала называться

Водовзводною. Подъем воды осуществлялся на конской тяге. Из напорного

резервуара, выложенного свинцом, вода по свинцовым трубам шла в

водовзводную палатку (регулирующий резервуар), а затем распределялась по

аналогичным трубам, уложенным в земле. Англичанин показал себя мастером

своего дела, и машина обошлась бюджету в несколько

бочонков золота.

Всеобщая причина

переосмысления проблемы – концентрация населения и производства – со

временем стала сказываться и в Москве. К середине

XVIII

в. ситуация обострилась вследствие вырубки лесов и осушения подземных

источников. Засорение рек и ухудшение эпидемиологической ситуации

(включая вспышку чумы 1771 г.) встревожили Екатерину

II, которая выделила необходимые средства и персонал для строительства

водопровода под руководством генерал-поручика Бауэра. Весьма удачно в

Мытищах в это время якобы под ударом молнии забил ключ с удивительно

вкусной водой. Это чудесное событие воспел поэт Языков:

«Отобедав сытной пищей,

Град Москва, водою нищий,

Знойной жаждой был томим…

Над долиной, где Мытищи,

Смеркла неба синева;

Вдруг удар громовой тучи

Грянул в дол – и ключ кипучий

Покатился: пей, Москва!

На практике проблема водоснабжения столицы была решена

не столь стремительно, во-первых, свою отрицательную роль сыграла

русско-турецкая война (вода пришла в город только осенью 1804 г.),

во-вторых, мытищинский водопровод представлял собой немногим большее,

чем средневековые лондонские кондуиты - он доставлял воду от источника

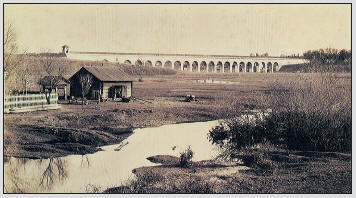

до малочисленных общедоступных поилок. Из Мытищинских ключевых бассейнов

вода поступала в самотечную подземную кирпичную галерею, пересекавшую у

Ростокина реку Яузу многоярусным акведуком (сохранился по сей день).

16-километровая галерея проходила вблизи села Алексеевского к

Сухаревской площади и заканчивалась на Трубной площади (с отводом на

Неглинную). Издержки были возложены на жителей в виде особого сбора.

Стакан воды

В качестве курьеза

историки отмечают, что виднейший российский западник философ Чаадаев,

имевший за свои взгляды большие трения с царизмом, не видел в

водопроводе много проку и высказывался в том смысле, что когда бы ему ни

захотелось попить, в стакане воды ему еще ни разу не отказывали. В

ответ управляющий водопроводом Дельвиг, родственник поэта, не без

оснований критиковал умнейшего человека России за оторванность от жизни

и страшную удаленность от народа. Водопроводное предприятие быстро

освоило имперскую придурь – не позднее чем с 1805 г. его труженики

приносили «клятвенное обещание», нечто среднее между масонской присягой

и клятвой молодого чекиста. В частности, они «обещались и клялись

всемогущим богом» «всемилостивейшему великому государю… верно и

нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до

последней капли крови», права и преимущества царя «по крайнему

разумению, силе и возможности предостерегать и оборонять», а попутно

свято оберегать коммерческую тайну («всякую мне вверенную тайность

хранить буду»). Несмотря на такие верноподданные чувства

водопроводчиков, кирпичная галерея со временем

стала проседать, из-за трещин в систему начала попадать грязь, а вода

терялась по дороге.

В 1820-х гг. водопровод

был реконструирован. В Алексеевском построили водокачку с паровыми

машинами, которые по трубам перегоняли воду в Сухареву башню. Там на

втором этаже был устроен огромный резервуар, откуда вода шла в

водоразборные фонтаны на оживленных центральных площадях. В конце 60-х

гг. к водопроводу было подключено 53 дома (из них 13 бань и четыре

правительственных учреждения), но плату за это брали немилосердную. По

высочайше утвержденному положению, «годовое ведро» (т.е. 365 ведер)

обходилось в 20 коп. серебром, но поскольку счетчиков никто покупать не

хотел, плату брали в размере 6% от оценочной стоимости дома. Скажем,

водоснабжение дома Мамонтова в Тверской части обходилось в 200 руб. в

год, т.е. домовладелец платил за тысячу ведер в день, которые при всем

желании израсходовать не смог бы, даже если завел бы себе слона. Поэтому

граждане не спешили подключаться к сети, но и фонтаны не могли

удовлетворить всех желающих. Во-первых, их было не так много, во-вторых,

как сообщает Гиляровский, сторожа приспособились брать за аренду ведра

копейку, так как с собственным ведром «к фанталу» не пущали. Воду из

многочисленных колодцев (откуда вода накачивалась насосом) к тому

времени уже не пили, ее использовали в основном для хозяйственных нужд.

Впрочем, в 1871 г. пресса сообщала, что жители Бутырок продолжают брать

воду из колодца при церкви, однако ее хватает, только тем, кто проснулся

затемно. Любителям поспать оборотистые лавочники продавали воду по цене

пятак ведро.

В городской черте

питьевую воду доставляли водовозы в бочках, одноконных или ручных, в

Москве их насчитывалось до 9 тысяч. Иногда случались перебои – в январе

1871 г. пресса сообщала, что из-за несклонности домовладельцев к очистке

снега на улицах водовозы прекратили обслуживать район Пресни за Горбатым

мостом. Жители остались без воды, и выручают их только лавочники,

взимающие 4 копейки за ведро. Картина Перова «Тройка» запечатлела

практику более экономных хозяев, использовавших труд домочадцев – трое

детей тянут от Трубной площади по Рождественскому бульвару санки с

наполненной бочкой.

Такой способ был крайне

негигиеничным. В бассейнах вода сильно загрязнялась землей, песком,

сухим навозом и пр. Но еще хорошо, если водовоз доставлял воду из

бассейна, вода, по крайней мере, была ключевая. В местностях, где не

было бассейна, водовозы возили воду из Москвы-реки, а иногда и из речек,

прудов и т. д. В 1868 г. городские власти пробовали получать воду из

колодца на Ходынском поле, сулившего, по оценкам, 12 тыс. ведер воды в

час, но на практике получалось в 10 раз меньше. Примерно к тому же

времени относятся сообщения о массовых драках (с участием до 200

человек) из-за воды в Зарядье, где драчунов разгоняла полиция. Сложилась

странная ситуация - на ремонт водопровода город тратил 72 тыс. руб. в

год, а собирал за водопользование не более 5 тыс. Развитие многоэтажной

застройки также вынудило задуматься о централизованной и всеобщей

системе водоснабжения.

«И

сказали они, сыны Хама»

Уже в

конце века городской голова Николай Алексеев организовал конкурс на

решающую реконструкцию Мытищинской системы (в это время службу

водоснабжения из министерства путей сообщения передали в ведение

московских властей). По проекту инженера Зимина были разработаны новые

ключи, оборудованные мощными насосами, оттуда проложили новые трубы до

Крестовской заставы, где воздвигли две огромные водонапорные башни (они

долгое время считались достопримечательностью Москвы, но были снесены в

1939 г., причем с их стенами двухметровой толщины пришлось помучиться

даже стахановцам). В городе создали разветвленную сеть труб (до 120 км),

и любой домовладелец мог подать заявку о подключении его дома к этой

сети. Достигнутое давление уже позволяло заводить ванны, но только на

первых этажах, верхние жильцы по-прежнему ходили в баню. Обновленный

водопровод открылся в 1892 г., обусловив наивысший взлет мытищинской

святой воды.

Такое сложное

сооружение не обошлось без промахов - Крестовские башни вскоре после

постройки неожиданно треснули. Эти трещины были злобой дня. В одной из

московских газет тотчас появилась ехидная статья против городской управы

с библейским эпиграфом: «И сказали они, сыны Хама, построим себе город и

башню высотой до небес». Под сынами Хама подразумевались члены городской

управы. Несмотря на эти злобные нападки, Алексеев довел дело до конца и

посрамил насмешников тем, что принял на свой счет сумму, превышающую

смету водопровода (он обошелся дороже, чем предполагалось - в 5 млн. 883

тыс. руб.).

Вскоре из-за нехватки

живительной влаги пришлось обратиться к первоисточникам – казавшейся

тогда неисчерпаемой Москве-реке (тем не менее Мытищинская система

обслуживала столицу вплоть до 1960 г.). Первые попытки припасть к

москворецким ресурсам в середине

XIX

в. потерпели неудачу – вода шла с песком, а трубы имели свойство

замерзать зимой. В 1903 г. была сооружена водопроводная станция у д.

Рублево, где использовались фильтры и стало применяться обеззараживание

хлором (тем не менее качество воды знавшие в ней толк москвичи оценивали

очень высоко). Спустя более чем сто лет после своего открытия Рублевская

станция продолжает устойчиво работать, обеспечивая около 25%

потребностей города в питьевой воде.

В революционную пору

водопроводчики показали себя, с одной стороны, настоящими ленинцами,

пригрозив Временному правительству всеобщей забастовкой в случае

неисполнения их требований о порядке управления предприятиями, с другой,

сознательными работниками - водопровод работал бесперебойно даже в

период ноябрьских боев. И в дальнейшем система не давала осечек ни в

период военного коммунизма, ни при нэпе, разве что партком водокачки

довел до самоубийства главного инженера Ольденборгера, подозревая его в

оппортунизме. Водопроводное хозяйство в Москве динамично развивалось

даже при нехватке чугуна в конце 20-х гг., когда стали прокладывать

деревянные трубы большого диаметра. И тем не менее в 1926 г. 400 тыс.

москвичей снабжались водой из уличных колонок, а около 100 тыс. из

колодцев и речек.

Потопим прошлое на дне канала

К началу 30-х гг.

дефицит водных ресурсов в Москве вновь обострился, и было решено

построить в дер. Черепково новую водопроводную станцию. Эта временная

мера, безусловно, не могла напоить быстро растущий город, поэтому в

середине десятилетия, когда в водопроводную сеть стала уходить ровно

половина Москвы-реки, власти решились на экстраординарные меры.

Если на вопрос о

причинах ударного строительства Беломорканала с уверенностью не смог бы

ответить сам т. Сталин, то польза канала Волга-Москва была понятна даже

ребенку. Строительство системы водохранилищ на реке Волга, канала им.

Москвы и Восточной (в те годы - Сталинской) водопроводной станции

началось в 1935 г., а 16 июля 1937 г. в Москву уже были поданы первые

кубометры. Канал преобразил Москву-реку, повысил уровень в реке на 3

метра, сделал ее судоходной, обеспечил бесперебойное водоснабжение

столицы.

12 апреля 1952 г. в

квартиры москвичей поступила вода Северной водопроводной станции, но и

этого оказалось мало. Бурное развитие жилищного строительства в Москве

обусловило пуск Западной водопроводной станции в 1964 г. и в 1979 г.

Ново-Западной. С 1972 г. начала строиться Вазузская гидротехническая

система. В настоящее время город снабжается из Москворецко-Вазузского и

Волжского поверхностных источников, суммарная гарантированная водоотдача

от которых составляет соответственно 51 и 82 куб. м/сек. Общая

протяженность водопроводных сетей в Москве составляет почти 9 тыс. км.

Поговорка о

многочисленности отцов победы особенно верна по отношению к московскому

водопроводу. Его отцами по праву могут считаться и алчный фрязин Галовей,

и «глубокоуважаемый снабдитель Москвы здоровою водою» барон Дельвиг, и

энергичный голова Алексеев, доплативший за реконструкцию водоснабжения

из своего портмоне, и тысячи заключенных, строивших великий канал

собственными руками, и даже их противоречивые руководители. Заслуживают

упоминания также многие другие труженики, которые остались неизвестными.

Но их вклад в создание и поддержание системы поставки здоровой,

по-настоящему святой (если принять во внимание ее историю) воды достоин

восхищения со стороны каждого, кто открывает на кухне кран или покупает

пластиковую бутылочку, что во многих случаях одно и то же.

Н. Голиков

|

|